Was den Unterschied macht – eine Erfolgsgeschichte über Mediation in der Schule

Ich bin Klassenvorständin einer ersten Klasse an einer Wiener Mittelschule. Unlängst habe ich mit den zwei externen Mediator*innen, die meine Klasse die letzten Monate über begleitet haben, ein Abschlussgespräch geführt. „Noch nie haben wir eine Gruppe gesehen, wo der Unterschied zwischen Anfang und Ende des Miteinanderarbeitens so groß war. Wir sind beeindruckt!“, bekam ich von ihnen zu hören. Ich war mindestens genauso beeindruckt, vor allem bekam ich in diesem Gespräch noch etwas Unglaubliches zu hören. Aber dazu später. Erst: Wie hat alles begonnen?

Anfang des Schuljahres fanden sich 24 Schüler*innen erstmals in den Bänken meines Klassenraums ein. „(M)eine Klasse“? Nein, denn ich stand erst vor der Herausforderung einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Individuen zu (m)einer Klasse, zu einem Teil einer Gemeinschaft entwickeln können. Gemeinsam mit meinen Kolleg*innen hatten wir deshalb für die ersten Wochen entsprechende Aktivitäten und Formate sozialen Lernens vorbereitet. Um gleich auf den Punkt zu kommen: Der gemeinsame Start war nicht wie erhofft. Es war turbulent! Das Fass ist ständig übergelaufen. Es gab massive Streitereien und Prügeleien, Namen wurden veräppelt, einige Schüler*innen fühlten sich gemobbt. Eine chaotische und unsichere Gruppenatmosphäre. „Ich hatte Tage, wo ich mich ganz schrecklich gefühlt habe. Ich fühlte mich allein gelassen in der Welt und habe sehr oft geweint.“, sagt eine Schülerin heute über diese Anfangszeit.

Mediation: Lernen, wie man sich in der Mitte trifft

Mir war klar, dass meine Klasse etwas brauchte. Eine Unterstützung, die wir als Lehrer*innen in dieser Form nicht leisten können. In Rücksprache mit der Sozialarbeiterin unserer Schule bekam ich den Kontakt zu together, einem Verein zur Förderung der Mediation speziell an Schulen, vermittelt. In dieser Krisensituation war es besonders wertvoll, dass sehr schnell zwei Mediator*innen zu uns kommen konnten, um mit den Schüler*innen zu arbeiten. Fortan gab es das Schuljahr über regelmäßige Mediationstermine, finanziert durch die Bezirksverwaltung, bei denen die Schüler*innen die Themen entsprechend ihres Gesprächsbedarfes definierten. Während dieser Zeit wurde ein Raum geschaffen, wo es ausschließlich um die Schüler*innen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, um daraus resultierende Probleme und Konflikte, und um die Vermittlung zwischen diesen, ging. Lehrer*innen haben in diesem Raum grundsätzlich keinen Platz und das ist gut so! Denn Mediator*innen können als außenstehende, neutrale Personen mit entsprechender Expertise und Erfahrung einen Verständigungsprozess zwischen den Schüler*innen ermöglichen. Für diesen Artikel habe ich meine Schüler*innen um ihre schriftliche Reflexion der Zusammenarbeit mit den Mediator*innen gebeten. Einige der Antworten:

„Sie haben uns geholfen, den anderen zu verstehen.“

„Wir saßen in einem Kreis und besprachen, was so passierte, ob wir Sachen ändern können.“

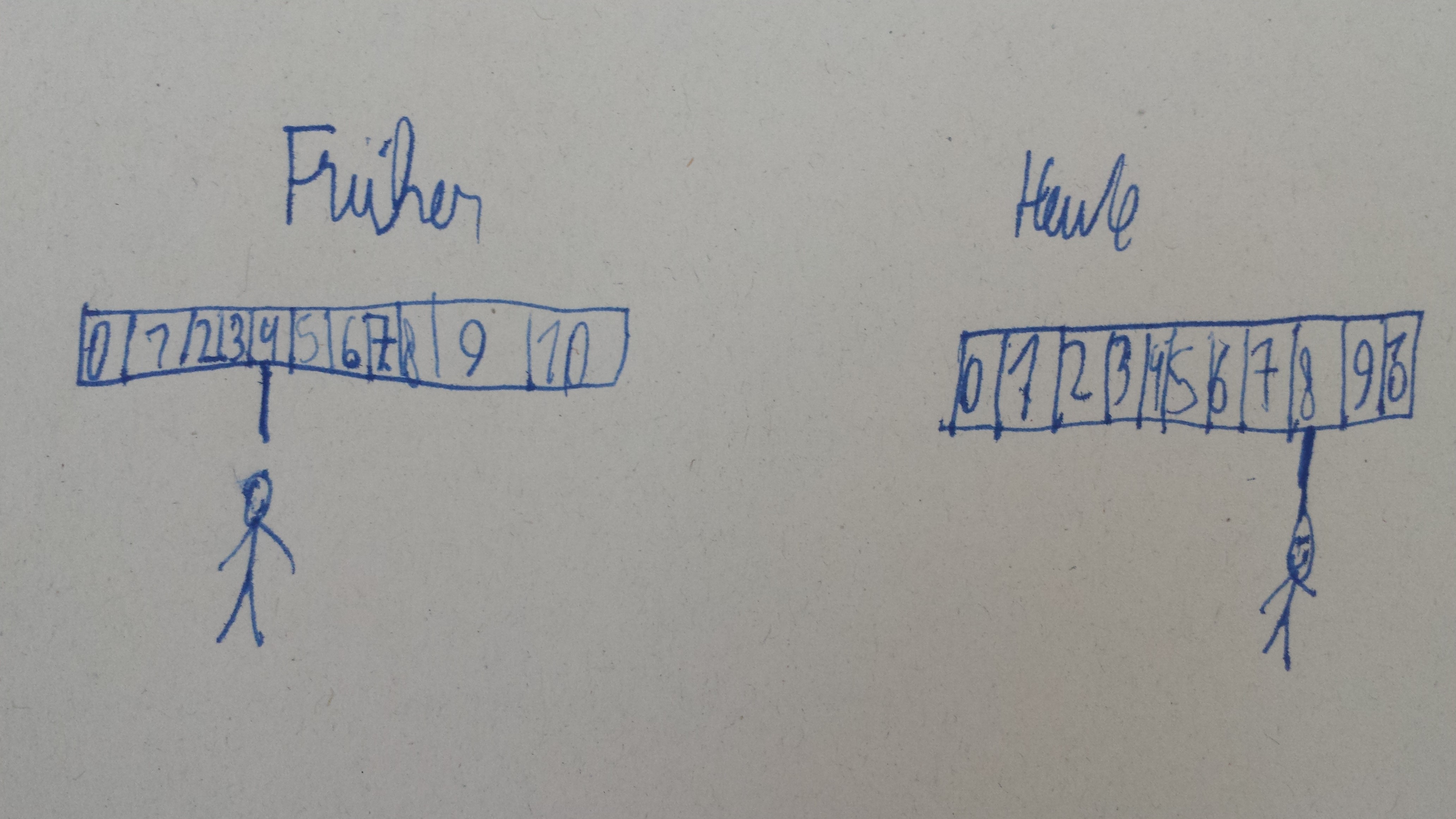

„Wir haben gelernt, wenn sich jemand streitet, dass wir nicht auf die rechte oder die linke Seite gehen, sondern in die Mitte.“

„Um so öfter sie kamen, um so besser wurde es.“

„Es hat die Kommunikation sehr verbessert, wir streiten weniger, wir mobben weniger. Die Klasse ist mit guter Energie aufgesaugt und mit sehr vielen guten Eigenschaften.“

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Klasse so bleibt, wie sie jetzt ist.“

Dass sich etwas verändert hat, war mir bereits vor dieser abschließenden Reflexion bewusst. Ein kollektiver Zusammenhalt – eine Klassengemeinschaft – hat sich gebildet, die Atmosphäre ist wesentlich entspannter, das generelle Wohlbefinden ist gestiegen: All das ist deutlich spürbar. Nichtsdestotrotz hat es mich völlig verblüfft, als mir die Mediator*innen die Rückmeldung gegeben haben, dass sie noch bei keiner Gruppe eine so starke Entwicklung zum Positiven erlebt haben. Ich habe auch erfahren, dass die Schüler*innen selbstständig, und von uns Lehrer*innen bis dahin völlig unbemerkt, ein System zum Umgang mit Konflikt entwickelt haben. Immer wenn es ein Problem oder Streit zwischen einzelnen Personen gibt, findet sich die Klasse in einem Kreis an einem fixen Ort ein, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um Kinder im Alter von 10-12 Jahren. Wenn das nicht beeindruckend ist!

Was hat die Geschichte meiner Klasse zu einer Erfolgsgeschichte gemacht?

Im Lehrer*innen-Team haben wir das Schuljahr über vieles getan. Zum Beispiel haben wir eine sehr intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern aufgebaut, die in mehreren Fällen tatsächlich einer Erziehungspartnerschaft entspricht. Der Verein AFYA hat im Rahmen eines sechswöchigen Programms mit unseren Schülern mit Fluchterfahrung gearbeitet um Strategien zum Umgang mit Stresssymptomen zu üben. Wir haben für mehrere Schüler*innen längerfristige, kostenfreie Therapieplätze organisiert, andere werden in der Schule durch unsere Sozialarbeiterin oder Beratungslehrerin betreut. Bei unseren wöchentlichen Teamsitzungen tauschen wir Beobachtungen und Einschätzungen aus, besprechen notwendige Schritte und gemeinsame Maßnahmen. Es gibt viele Rädchen an denen gedreht werden kann und muss.

Mit dem Hinzuziehen der Mediator*innen kurz nach Schulanfang konnten wir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Initiative ergreifen, was durch die enge Zusammenarbeit zwischen Klassenvorständin, Sozialarbeiterin und externen Expert*innen möglich wurde. Eine Rolle spielt auch die Bezirksverwaltung, die Mediation in Schulen als wertvoll und wichtig erkennt und entsprechend finanziert. Ob wir hingegen im nächsten Schuljahr noch eine Sozialarbeiterin an der Schule haben, ist zutiefst unsicher und zunehmend unwahrscheinlich. Noch immer sind weitere Organisation und Finanzierung der Schulsozialarbeit durch die Regierung nicht entschieden worden. Dabei ist es genau das – die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen, schulischem Unterstützungspersonal sowie Expert*innen aus verschiedenen Bereichen – , was solche Erfolgsgeschichten ermöglicht.

Ein Blick in die Zukunft

Das Buch ist noch längst nicht fertig geschrieben, es geht weiter mit meiner Klasse. Vielleicht wird ihr Gesprächskreis irgendwann nicht mehr funktionieren, andere Probleme und Konflikte werden auftauchen, die nach einem anderen Handeln verlangen, und es wird sicher auch wieder Krisen geben. So ist das Leben eben, weiß man als erwachsene Person. Alles ist laufende Arbeit: jede Beziehung, jedes Miteinander, jede Gemeinschaft ist ein Prozess. Wir, als Schule aber auch als Gesellschaft, schulden es den Kindern, dass wir sie mit den Ressourcen und Fähigkeiten ausstatten, die sie für den Umgang mit den ständig wechselnden Lagen und Herausforderungen des Lebens benötigen.

Schule ist viel mehr als ein Ort an dem Algebra, Grammatik oder der zweite Weltkrieg vermittelt werden. Viele Lehrer*innen arbeiten täglich dafür unsere Schüler*innen so gut wie möglich auf das Leben in seiner Gesamtheit vorzubereiten. Bereits jetzt, wo es noch Unterstützungspersonal gibt – und das auch nicht an allen Schulen – , ist diese Arbeit nur durch das persönliche Engagement von Lehrer*innen möglich. Vierzig Stunden wöchentlich reichen nicht aus um qualitätsvollen Unterricht vor- und nachzubereiten sowie durchzuführen, den laufend ansteigenden Verwaltungsaufgaben gerecht zu werden und die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler*innen entsprechend zu begleiten. Es braucht dringend Unterstützungspersonal an Schulen, die mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrung unsere Arbeit als Lehrer*innen ergänzen. Nur gemeinsam können wir die Maßnahmen setzen, die den Unterschied machen: Den Unterschied im gemeinsamen Miteinander genauso wie für die Leben der Schüler*innen. Diese Geschichte, die Geschichte meiner Klasse in ihrem ersten Jahr, hätte ebenso gut anders verlaufen können.

Die Autorin ist Lehrerin an einer NMS in Wien.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!