„Mittelschulen sind keine guten Schulen.“ oder „Diese Volksschule bei mir ums Eck ist keine gute Schule!“ sind Sätze, die man oft hört. Sie prägen unser Bild einzelner Schulen und ganzer Schultypen. Dabei weiß niemand in Österreich, welche Schule wirklich gut ist.

Der Ruf und die Realität

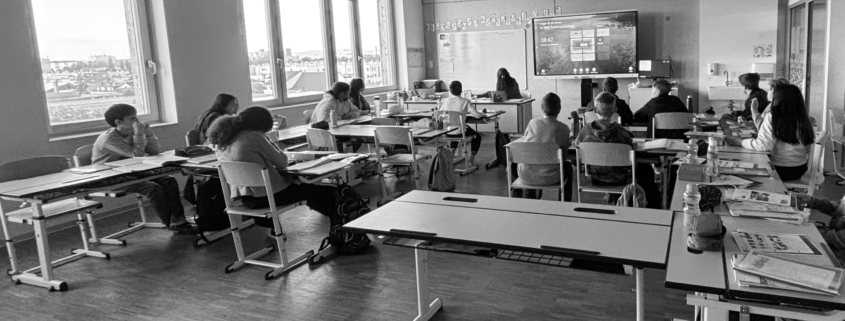

„Das Problem bei uns in Schwechat ist, dass die guten Schulen überlaufen sind. Die einzige Schule mit freien Plätzen ist die schlechte Schule, die Mittelschule.“ erzählte ein Elternvertreter letztes Jahr vor großer Runde im Rahmen eines gut besuchten Bildungsforums. Diese Aussage hat mich geärgert. Zum einen, weil sie symptomatisch ist für Bildungsdebatten in Österreich, die selten auf Daten und Fakten beruhen. Zum anderen, weil ich selbst vor einigen Jahren an dieser Mittelschule unterrichtet habe. Wir Lehrer:innen dieser Mittelschule haben damals, nach den jeweiligen Bildungsstandard-Testungen die Ergebnisse unserer Klassen bekommen. Fast jedes Mal waren die Leistungsergebnisse der Klassen über dem Erwartungswert, der für unsere Schule berechnet wurde. Da unterschiedliche Schulen unterschiedliche Voraussetzungen haben, wurde bei den Bildungsstandarderhebung (ebenso wie bei den jetzigen „ikm+-Testungen“) ein Erwartungswert für die jeweilige Schule kreiert. Wir haben also, im österreichweiten Vergleich mit ähnlichen Schulen, überdurchschnittlich gute Werte erreicht.

Der Ruf „guter“ und „schlechter“ Schulen basiert in Österreich nicht auf Fakten, sondern auf Hörensagen und Erzählungen. Niemand kennt die tatsächliche Qualität einer Schule, also den Lernfortschritt bzw. Lernzuwachs den Schüler:innen an der Schule erzielen. Der Ruf einer Schule ergibt sich in Österreich viel eher aus dem Klientel der Schüler:innen, die die jeweilige Schule besuchen. Eine „gute Schule“ ist doch oftmals einfach jene Schule, wo die anderen die dort sind, ein bisschen so sind, wie man selbst. Das sagt aber wenig über die tatsächliche Qualität einer Schule.

Daten – intelligent und sinnvoll

Daten, die den Lernerfolg und den Lernfortschritt der Schüler:innen in gewissen Fächern beziehungsweise auch den Erfolg in ihrer weiteren Bildungskarriere zeigen, wären viel eher dazu geeignet zu definieren, was eine „gute Schule“ ist. Das Ganze ist klarerweise nicht trivial.

Einerseits, weil nicht nur der akademische Lernfortschritt die Qualität einer Schule ausmacht, sondernd auch viele soziale Aspekte entscheidend sind. Eine „gute Schule“ muss sicherlich auch eine Schule sein, in der sich die Schüler:innen wohlfühlen, geschätzt und gesehen werden, ihre Stärken entdecken und sich dementsprechend entfalten können. Aber nur weil das schwierig zu messen ist, sollten wir nicht darauf verzichten jene Aspekte intelligent und transparent zu messen, die eine „gute Schule“ sicherlich auch ausmachen: den Lernfortschritt und Kompetenzerwerb der Schüler:innen.

Eine zweite Schwierigkeit ist, dass absolute Vergleiche von Testergebnissen unterschiedlicher Schulen nie fair sein werden. Die absoluten (aggregierten) Testergebnisse von Gymnasien sind (sowohl bei PISA als auch den Bildungsstandards und bei den neuen ikm+ Tests) besser als jene von Mittelschulen. Klar. Das heißt aber noch nicht, dass Gymnasien die besseren Schulen sind. Ein Beispiel: Das Maximum eines Tests ist ein Index von 100. Ein Gymnasium startet mit Schüler:innen, deren Vorwissen im Schnitt bei 40 liegt, und bringt sie auf 80. Das ist ein Lernzuwachs von 100%. Die Mittelschule hingegen beginnt bei 20 und schafft es auf 60. Das ist ein Lernzuwachs von 200%. Welches Ergebnis beeindruckt mehr? Das Gymnasium hat, absolut gesehen, den besseren Wert, mehr Lernfortschritt (Verdreifachung statt Verdoppelung) hingegen hat die Mittelschule geschaffen. Trotzdem wird sie weiterhin als „schlecht“ abgestempelt, während das Gymnasium als „gute Schule“ gilt. Natürlich gibt es auch gewisse Anforderungen an absolute Ergebnisse und ich werde mich als Mittelschullehrer nie dafür aussprechen, dass von meinen Schüler:innen, weniger verlangt wird, aber ein Vergleich dynamischer Werte kann ein erster Schritt dabei sein, zu definieren, welche Schulen „gut“ sind.

Es braucht Daten und es gibt Daten

Die gute Nachricht ist, es gibt in Österreich teilweise schon Daten dazu. Die schlechte Nachricht ist, niemand darf sie sehen und sie werden nicht verwendet. Die ikm+ Testungen haben die Bildungsstandardüberprüfungen ersetzt. Diese Testung wird von allen Schüler:innen in der dritten und siebten Schulstufe durchgeführt und bietet ebenso wie die Bildungsstandards einen „fairen Vergleich“ also unterschiedliche Erwartungswerte für unterschiedliche Schulen. Diese Daten sind aber so geheim, dass sie nicht mal zur politischen Steuerung von Ressourcen oder zur Qualitätssicherung verwendet werden.

Wir sollten in Österreich dynamische Daten erheben, also den Lernfortschritt der Kinder an ihrer jeweiligen Schule messen. Dann könnten wir tatsächliche die Aussage treffen, dass eine Volksschule, in der die Schüler:innen von der 1. bis zur 4. Klasse (relativ vom Ausgangsniveau) viel dazugelernt haben, eine gute Schule ist. Diese Daten können transparent und sinnvoll zur Systemsteuerung und Qualitätssicherung verwendet werden. So könnten wir auch sehen, dass Schule A überraschend gute Ergebnisse beim Lernfortschritt hat, während Schule B, mit einer ähnlichen Schüler:innenschaft schlechte Ergebnisse hat. Hier wäre es dann gerechtfertigt von „guten Schulen“ zu sprechen. Und, wir könnten alle voneinander und von Schule A lernen.

Was wir von anderen lernen können

Ein Blick in andere Länder und Städte zeigt, dass das nicht nur möglich ist, sondern auch zu einem besseren und faireren Bildungssystem beiträgt.

In England, vor allem in London, ist der sogenannte Progress-8 score eine der wichtigsten Datengrundlagen. Diese Kennzahl ist doppelt dynamisch bzw. relativ und damit sehr gut geeignet die Qualität von Schulen zu bestimmen. Progress 8 misst nicht nur den Lernfortschritt den Schüler:innen in acht Fächern über einen Zeitraum von 5 Jahren an ihrer Schule erreicht haben, sondern setzt diesen Lernfortschritt auch in Relation zu dem jeweils für sie erwarteten Lernfortschritt. Der große Fokus auf diese Leistungsdaten im Vereinigten Königreich hat sicherlich auch negative Aspekte. Die Transparenz dieser fairen Vergleichswerte aber hat zu einem Umdenken geführt, welche Schulen als „gut“ gelten und welche Lehrer:innen die „beste“ Arbeit machen. Außerdem dienen sie als Grundlage zur Unterrichtsentwicklung.

In Hamburg werden alle Schüler:innen in den Pflichtschuljahren sechs Mal mit den sogenannten KERMIT-Testungen getestet. Diese Testergebnisse stehen dann den Schulleitungen, der Schulaufsicht und den Lehrer:innen als Grundlage für die Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Verfügung. Diese Datenerhebung war bei der Einführung 2012/13 sehr umstritten, mittlerweile ist sie sowohl Direktor:innen, als auch bei Lehrer:innen beliebt, um die Qualität von Schulen und Unterricht sicherzustellen.

In Estland gibt es eine öffentliche Website des Ministeriums, auf der alle Daten zu jeder Schule einsehbar sind. Von der Größe der Klassenzimmer, der Ausbildung der Lehrer:innen, den Ergebnissen bei zentralen Testungen bis hin zu den Ergebnissen des jährlich „satisfacory survey„, in welchem alle Schülerinnen und Schüler gefragt werden, wie es ihnen geht und was sie sich wünschen, ist alles transparent einsehbar.

Diese Offenheit mit solchen Daten irritiert in Österreich meist sehr. Aber. London ist innerhalb Englands (und wohl auch innerhalb Europas) einer der besten Orte für sozio-ökonomisch benachteiligte Schüler:innen, eine Schule zu besuchen und faire Chancen zu bekommen. Hamburg war vor einigen Jahren eines der schlechtesten deutschen Bundesländer, ist derzeit auf dem dritten Rang und, nach dem Saarland, jenes Bundesland, das sich seit 2013 am meisten verbessert hat. Und, Estland hat in fast jedem Vergleich das beste und fairste Bildungssystem Europas.

Vielleicht ist meine Mittelschule besser als ein Gymnasium

Der Gedanke ist provokant: Vielleicht ist meine Mittelschule für den (relativen) Lernfortschritt ihrer Schüler:innen besser als das Gymnasium daneben? Welche Schule ist dann eine „gute Schule“?

Wir haben in Österreich nicht definiert, was eine „gute“ Schule ist. Dennoch reden wir ständig von „guten“ und „schlechten“ Schulen. Eine wichtige Kenngröße sollte der Lernfortschritt der Schüler:innen sein. Erfolgreiche Bildungssysteme messen genau das und nutzen diese Daten, um Schwächen zu identifizieren, Verbesserungen anzustoßen und die Unterrichtsqualität zu entwickeln. Es ist an der Zeit, in Österreich die Debatte um „gute“ und „schlechte“ Schulen auf eine fundierte Basis zu stellen. Anstatt auf Hörensagen zu vertrauen, sollten wir transparente und dynamische Daten nutzen, um die Qualität von Schulen zu bewerten. Nur so können wir allen Schüler:innen faire Chancen bieten – unabhängig vom Schultyp oder sozialen Umfeld.

Felix Stadler, Mitgründer von Schulgschichtn und Lehrer an einer Wiener Mittelschule.