Vorbereitung auf die Sommerschule

Mitte Juli

Ich telefoniere mit dem Organisator der Sommerschule. Es sind nicht genügend Student*innen da, die in Zweiergruppen durchgehend die Kids unterrichten können. Wir Lehrkräfte werden also selbst auch unterrichten müssen, statt die Studierenden nur zu begleiten und ihnen Feedback zu geben.

Montag, 17.8.2020

Es gibt ein Vorbereitungstreffen mit dem Großteil der Studis (3 von 5) und dem Organisator der Sommerschule. Wir machen erste Planungen (Leserolle, Stempelpass) und besichtigen die Klassen und das Schulgebäude. Zur Kommunikation wird eine WhatsApp-Gruppe angelegt.

Die Studis scheinen sehr motiviert, ihre Vorstellungen aber eher unrealistisch. Sie gehen davon aus, dass die Kids ein durchgehend gutes Deutschniveau haben. Wir bereiten sie auf große innere Differenz vor.

Unsere gemeinsamen Ziele lauten: ein positives Lernklima schaffen, die Kinder nicht stressen, uns nicht stressen, den Kids durch die Sommerschule vor allem positive Erfahrungen ermöglichen.

Donnerstag, 20.8.2020

Absprache mit den zwei Kolleg*innen, die in “meiner” Gruppe sind, über Zoom. Wir planen den ersten Tag (Organisatorisches, Kennenlern-Spiele).

Freitag, 21.8.2020

Der Organisator der Sommerschule meldet sich telefonisch bei mir und meint, es sei wieder alles anders, weil kein (zu wenig) Geld da sei. Eventuell müsse der Stundenplan umgestellt werden. Kurze Zeit später: Entwarnung, der Stundenplan bleibt.

Ich sitze in der Schule, Netzwerk, Internet und Drucker gehen zeitweise nicht, weil das WLAN verlegt wird (yay!).

Die Sommerschule beginnt, das sind die Rahmenbedingungen:

Am 24.8.2020 begann die Sommerschule, die jenen Kindern zum Aufwärmen für den Unterricht dienen soll, die während des Distance Learnings den Anschluss verloren hatten.

Der Auftrag lautet: Den Kindern eine positive Lernerfahrung ermöglichen.

Die Rahmenbedingungen: Weniger Lehramtsstudierende als erhofft, dafür mehr Kinder als erwartet, Lehrkräfte, die sich freiwillig melden, um zu unterrichten und ein großes Fragezeichen, was uns alle erwartet. Das ist das “Experiment” Sommerschule, über das hier aus der Sicht einer Lehrkraft berichtet wird.

Montag, 24.8.2020

Der Tagesbeginn ist etwas chaotisch, Kinder warten in Gruppen mit Abstand vor dem Schulgebäude und werden einzeln eingelassen.

Um 8:30 Uhr sind endlich alle in der Klasse, schneller als angenommen. 55 von 75 Kindern sind da. Einige sind weggezogen, andere entschuldigt, andere kommen gar nicht.

Schnell stellt sich heraus, dass es große Unterschiede zwischen den Gruppen gibt: Die Gruppe mit den Kids der 8. Schulstufe ist schwer zu motivieren, arbeitet nach Auskunft der Lehrerin (Studi) kaum mit. Im Gegensatz dazu sind zwei Lehramtsstudierende von der jüngsten Gruppe völlig überrascht, weil sie so wissbegierig und lerneifrig sind. Trotz der Verzögerung in der ersten Stunde konnten sie das Programm für vier Stunden in weniger als drei durchziehen. Es steht den KollegInnen der Schweiß auf der Stirn, als sie es mit leuchtenden Augen erzählen.

Besonders stechen zwei Mädchen – Zwillinge – heraus, deren Mutter dachte, es sei bereits der Beginn des Regelunterrichts. Sie wollte ihre Töchter vor allem in Mathematik gefördert sehen. Die Reaktion der Zwillinge: “Wir wollten zwar Mathe lernen, aber Deutsch ist auch super!”

Einige der Kids können sich sehr gut im Unterricht einbringen, sind wortgewandt und gewitzt. Andere tun sich noch sehr schwer, sich auszudrücken. Klar ist: Es wird eine Herausforderung, so zu differenzieren, dass alle etwas davon haben.

Die Studis schlagen sich am ersten Tag wacker, jene mit Erfahrung fühlen sich schon ganz wohl. Andere sind noch unsicher. Wir Lehrkräfte sind vorsichtig im Gespräch mit den Studis, um nicht arrogant und aufdringlich zu wirken, aber dennoch hilfsbereit zu sein. Ich versuche, den Studis, die zum Teil noch keine Erfahrung im Unterrichten haben, möglichst viel Raum zu lassen. Am ersten Tag überprüfen wir die Anwesenheit, machen Kennenlernspiele mit Kärtchen und Speed Dating, dann lassen wir sie auf einem Emoji-Spektrum bewerten, wie gern sie gewisse Dinge (Pizza, Schwimmen, TikTok, Capital Bra etc) haben, indem sie auf der Laufbahn zum richtigen Emoji laufen. Ich lasse die Kinder erzählen, damit sie merken, dass es hier um sie geht.

Danach werden Regeln gemeinsam erarbeitet, besprochen, aufgeklebt, eigene Wünsche noch platziert und das Regelplakat unterschrieben. Der Tag endet mit einer aufgeweckten Runde Tabu.

Nach Unterrichtsende am ersten Tag folgt dann die erste Nachbesprechung, in der das Kollegium die Erlebnisse reflektiert und einheitliche Regeln und Vorgangsweisen ausmacht.

Dienstag, 25.8.2020

Ein paar Schüler*innen, die am vorigen Tag noch nicht da waren, kommen neu dazu. Die Anrufe des Organisators haben Wirkung gezeigt. Eine Klasse ist voll, hat sogar eine zusätzliche Schülerin. Ich habe Begrüßungsdienst, sorge also vor Unterrichtsbeginn dafür, dass vor dem Schulgebäude der Abstand eingehalten wird und sich die Kinder gleich nach dem Schultor (dessen Griffe viel zu hoch für die Kinder und daher ungeeignet sind – aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden) die Hände desinfizieren. Ich frage sie, ob sie traurig sind, dass die Schule wieder beginnt. Nein, sagen sie. Zuhause sei es stinklangweilig.

Der Tag verläuft aufregend, vor allem die arbeitswütige Klasse stellt sich für die Student*innen als sehr herausfordernd dar. Sie haben zum Teil Mühe, die Kids im Zaum zu halten. Der Lärmpegel ist hoch, die Erschöpfung am Ende des Tages groß.

Mittwoch, 26.8.2020

Eine weitere Schüler*in trifft neu ein. Mehrere Kinder melden, dass sie gerne in die Sommerschule gehen. Eine Kollegin erhält bei den anonymen Rückmeldungen durchgehend positives Feedback von den Kindern.

Der Lehramts-Kollege, der gestern aus Erschöpfung und Überforderung schon seinen Berufswunsch hinterfragt hatte, ist heute wieder hellauf begeistert und vermeldet, dass ein notorisch schwieriger Bursche mit ADHS verkündet hat: Zum ersten Mal in seinem Leben freue er sich auf die Schule. Bei einigen Lehramts-Studis ist bewundernswerte Zusammenarbeit erkennbar. Andere scheinen eher Einzelkämpfer*innen zu sein.

Eine Kollegin bemerkt kritisch, dass wir als teils einzige Lehrkraft im Unterricht in Gruppen von zwölf bis 15 Kinder nicht genügend auf die diversen Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Wir setzen, um die Kinder zu motivieren und aufzubauen, auf das Thema Held*innen und Vorbilder. Als Endprodukt sollen sie eine “Leserolle” in einer verzierten Pringles-Dose haben, in der alle gemachten Arbeitsblätter enthalten sind. Zusätzlich arbeiten wir an einem Stempelpass, der Fortschritte auch in den Sozialkompetenzen dokumentieren soll.

Donnerstag, 27.8.2020

Wie im normalen Schulalltag verfliegt auch hier die Zeit. “Was, schon wieder Donnerstag vorbei?” Am Beginn des Schultages kommt eine Mutter vorbei und bittet, mehr auf die Bedürfnisse ihres Sohns zu achten, der wegen Legasthenie vor allem bei der Groß- und Kleinschreibung Schwierigkeiten habe. Es sei ihr bewusst, dass das Niveau sehr unterschiedlich sei, weil viele Kinder mit geringen Deutschkenntnissen in der Klasse seien. Sie bittet dennoch, nicht auf jene Kinder zu vergessen, die andere Startvoraussetzungen haben. Wir sagen selbstverständlich zu, ihren Sohn gezielter zu fördern und überlegen uns zusätzliche Aufgaben für ihn. Diese weitere Differenzierung fällt bei der vielen Vorbereitungsarbeit kaum mehr ins Gewicht.

Freitag, 28.8.2020

Wie im Flug ist die erste Woche vergangen und wir planen bereits die Abschlusszeremonie. Eine kleine Zeitung soll produziert werden, um Eindrücke aus jeder Gruppe zu vereinen. Eine Kollegin übernimmt die Koordination und Produktion.

Die Kinder sind am letzten Tag der ersten Woche immer noch voller Energie. Wir haben zwar täglich mindestens ein Lernspiel mit Bewegung im Freien eingeplant, die Kinder wünschen sich aber trotzdem mehr Sport und Bewegung. Wir müssen sie bremsen, da wir wegen der Hygieneregeln einigen Einschränkungen unterliegen. Wir kommen überein, dass eines der Kinder einen Fußball mitnehmen soll und wir schauen, was wir damit machen. Elfmeterschießen in Verbindung mit Wortschatzübungen bietet sich an. Auch einen ganzen Tag Bewegung und Sport wünschen sich die Kinder. Auf der “Wünsche-Wand” kleben Post-Its mit Wünschen nach Fußball. Ich verspreche, mit den Kolleg*innen zu besprechen, was wir unter den gegebenen Umständen tun können.

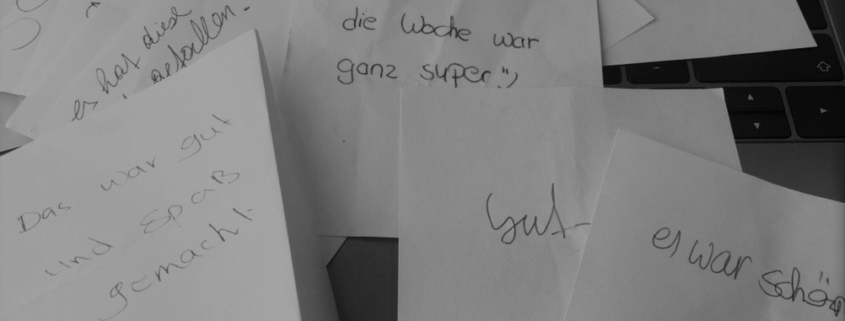

Und wie hat den Kindern die erste Woche gefallen? Das Feedback auf den bunten Notizzetteln spricht eine klare Sprache: “Die Woche war ganz super :)”, “Das war gut und hat Spaß gemacht”, “Es war schön”.

Der Autor ist Lehrer an einer Sommerschule in Niederösterreich.