Die Schüler*innensicht

„2020“ war ein heftiges Jahr für uns alle. Wenn ich an alle Vorfälle zurückdenke, die wir in diesem Jahr erlebt haben, denke ich mir: „Wow, was wir nur alles überwunden haben?“

Wir haben viele Schmerzen und Rückschläge in jedem Bereich unseres Lebens erlitten – am meisten unsere Psyche. Manchmal hat es Situationen gegeben, wo man einfach gedacht hat: „Es reicht! Wirklich! Es reicht. Was soll das alles?“

Aber die Geschehnisse achten leider nicht auf unsere Gedanken und unsere Psyche; sie passieren einfach. Das Jahr 2020 hat vielen Menschen auf unserer Erde Schmerzen abverlangt. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Menschen Familienmitglieder, Freund*innen und Bekannte verloren. Am Jahresanfang war alles noch normal. Mitte Februar hat der Fluch des Jahres 2020 seine Wirkungen gezeigt. Begonnen hat es mit den Waldbränden in Australien, wo viele Tiere gestorben sind. Danach folgte eins nach dem anderen. Anfang März ist Corona in Österreich aufgetaucht. Es wirkte zuerst wie ein Scherz. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo meine Freund*innen gesagt haben, in Tirol gebe es die erste infizierte Person. Damals hätte ich mir nicht erträumen können, dass es so weit kommen würde. Das Schuljahr 2020 hat meine Mentalität ruiniert; das mit dem Distance Learning, dem Lockdwon, den eingeschränkten Sozialkontakten usw. – das war oftmals einfach alles viel zu viel. Stress, Sorgen und Ängste. Das alles folgte aufeinander und überkreuzte sich. Und wir als Menschen wussten nicht, was wir machen sollten. Was können wir als winzige kleine Wesen auf dieser riesigen Erde in so einer Situation denn auch schon machen? Es kam mir manchmal auch vor, als hätten sich all die schlechten Sachen abgesprochen und ausgemacht, dass sie alle gemeinsam im Jahr 2020 auftauchen.

Während des Lockdowns im April bin ich eines Tages auf ein Gedicht auf Instagram gestoßen:

| Und die leute blieben zuhause und sie lasen bücher und hörten zu und sie ruhten sich aus und übten und sie schufen kunst und spielten und sie lernten neue formen des seins und sie lauschten tiefer jemand meditierte jemand betete jemand tanzte jemand begegnete seinem schatten und die menschen begannen unterschiedlich zu denken | und die menschen heilten und in abwesenheit der menschen die unwissend lebten gefährlich meinungslos und herzlos begann sogar die erde zu heilen und als die gefahr endete und die menschen sich einander fanden trauernd für die toten und sie trafen neue entscheidungen und träumten von neuen visionen und sie schufen neue lebensweisen und sie heilten die erde ganz genau so wie sie selbst geheilt wurden |

Als ich dieses Gedicht gelesen hatte, dachte ich mir: „Wow, schon vor ca. 140 Jahren konnte die Schriftstellerin Kathleen O’Meara vorhersehen, was in den kommenden Zeiten passieren würde.“ Das Gedicht beschreibt für mich genau das, was viele von uns im Lockdown gemacht haben: lesen, zuhören, meditieren, Zeit mit sich selbst und der Familie verbringen und alles weitere. Ein zum Denken anregendes Gedicht.

Ein Satz meiner Großmutter kommt mir dabei ins Gedächtnis. Sie sagte zu mir, dass es immer noch das Schlimmste vom Schlimmsten gebe. Deshalb hoffe ich mir nur, dass wir nicht schlimmere Vorfälle in den kommenden Jahren erleben werden. Ich drücke mir und uns die Daumen für das Jahr 2021. Hoffentlich werden wir ein erholsames, schönes 2021 haben!

Zeynep Kocak, Schülerin an einer BHAK in Wien

Die Lehrer*innensicht

Jänner und Februar 2020

In China gibt es ein Virus, Corona heißt es. Wahnsinn, in kürzester Zeit werden Krankenhäuser errichtet. Lockdown. Keiner darf vor die Tür, außer in Notfällen. Viele Menschen sterben.

Während der Gangaufsicht stellt sich Nenad zu mir. „Corona wird noch ein richtiges Problem für die ganze Welt werden,“ sagt er. „Wieso? China, ist ja richtig weit weg. Kann ich mir nicht vorstellen,“ antworte ich. „Glauben Sie mir, Sie werden noch an mich denken.“ Er geht zurück in die Klasse.

März bis Mitte Mai 2020

Ich denke oft an Nenad und seine Worte. Wir arbeiten von zuhause aus, versuchen die Schüler*innen so gut wie möglich zu erreichen. Kein Mensch hat damit gerechnet. Viele unserer Schüler*innen haben keine Laptops. Wir alle haben wenig Ahnung, wie Distance Learning funktionieren soll. Wir sind nicht digitalisiert, lernen mit den Schüler*innen gleichzeitig. Draußen scheint die Welt still zu stehen. Aber es gibt Lichtblicke. 30 Laptops werden gespendet, 60 werden von der Gemeinde Wien zur Verfügung gestellt, dazu Handy- und Internetguthaben. Und der Lockdown zeigt Wirkung, die Zahlen gehen nach unten. Wir dürfen wieder in die Schule.

Mitte Mai bis Ende Juni 2020

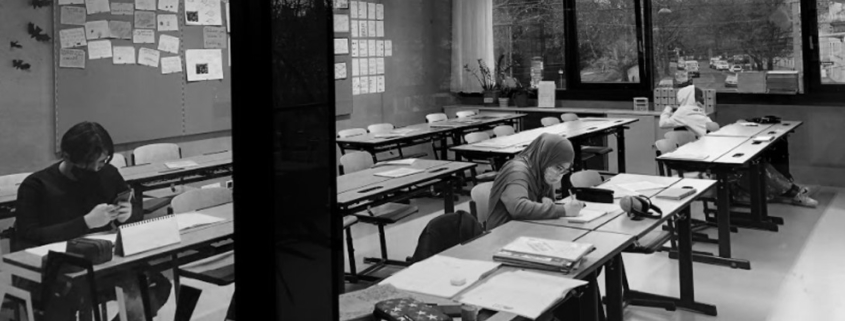

Wir unterrichten wieder, wenn auch in kleinen Gruppen, aber wir sind wieder da. Vielen Schüler*innen ist die Freude anzusehen. Sie kommen gerne, sie wollen lernen. Zeugnis und Noten spielen für sie nicht so eine große Rolle, und wir dürfen Milde walten lassen, sieht man von den Deutschförderklassen ab. Da muss beinhart geprüft werden. Sieht so aus, als würde diesen Schüler*innen ihr nicht vorhandenes Sprachverständnis zum Verhängnis. Also trocknen wir Tränen und machen Mut. Irgendwann werden sie die Sprache so weit beherrschen, dass sie sich auch wie andere Schüler*innen fühlen dürfen.

September bis Mitte November 2020

Wir spielen ganz normal Schule. Große Klassen, Tests, Schularbeiten und normaler Unterricht. Die Infektionszahlen gehen in die Höhe. Unruhe macht sich breit. Alle sind nervös. Alle dachten, Corona ist vorbei. Ab und zu ist eine Klasse in Quarantäne, immer wieder gibt es Verdachtsfälle und die scheinbare Normalität beginnt zu zerbrechen. Alle ahnen wir, der nächste Lockdown steht vor der Türe.

Mitte November bis Dezember 2020

Das prägendste Bild dieser Wochen? Schüler*innen, die schwere Schultaschen und Einkaufstaschen schleppen. Besser ist es immer alle Sachen zuhause zu haben. „Scheiß Corona!“, ruft ein Schüler laut und muss prompt vor die Klassentüre. Warum? Das entzieht sich meiner Kenntnis.

Maria Lodjn, Lehrerin an einer Mittelschule in Wien

Die Elternsicht

Ich bin kein Mensch für Neujahrsvorsätze, doch kurz dachte ich Anfang Januar 2020 darüber nach, was ich an meinem Leben verbessern könnte. Das einzige was mir einfiel, war, dass ich gerne einen richtig guten Thailänder in Wien finden möchte. Eine Original Tom Yan Gung, so glaubte ich, würde mein Dasein deutlich bereichern. Das wurde mein Vorsatz. Wenig wusste ich.

Dann kam der März und der erste Lockdown. So saß ich plötzlich da, mit drei Kindern an drei verschiedenen Schulen. Mit drei Laptops und drei iPads, mit zwei Smartphones, einem Laserdrucker, zwei WLAN Netzwerken ohne Datenlimit, die dennoch an ihre Grenzen stießen, und einem Mann, der seine Zeit statt mir bei den Kindern zu helfen, lieber mit seiner 25 jährigen Geliebten und Angestellten auf irgendeinem Hof verbrachte, während ich mir mit der Machete einen Weg durch den Arbeitsplandschungel der Kinder schlug. Dass auch ich Vollzeit arbeite und dies parallel zu meinem Mutteralltag, brauche ich nicht extra zu erwähnen, das ist ja „das neue Normal“.

Kürzlich sagte der Diakon eines kleinen Ortes auf die Aussage eines gestressten Elternteils, dass er für so etwas wirklich keine Zeit habe: „Nun ja, Zeit – haben wir alle gleich viel…!“

Und das stimmt. Ich stehe also um 5:00 Uhr auf, beantworte die nächtlichen Anfragen meines Brotjobs, mache mich ab 5:30 Uhr mit meiner 8jährigen Tochter an ihren Arbeitsplan, erst analog, dann auch über Padlet, nähe mit drei Kindern MNS Masken mit Kaffeefiltern, bastle Fledermäuse, lerne, wie die österreichischen Gebirge auf Englisch heißen, da mein Sohn sich ein fancy-bilinguales Gymnasium ausgesucht hat, befasse mich mit Genetik und creative Common Lizenzen, da Sohn Nummer zwei eher naturwissenschaftlich orientiert ist und wir parallel ein Referat zu Ionenverbindungen schreiben müssen. Dann analysieren wir die Welle, fassen Borchert zusammen und schreiben Dialoge auf Spanisch. Ich lerne MS Teams, One Note, Webuntis, Moodle, alles so nebenbei. Abends um 22:35 Uhr beantworte ich die letzte Frage aus meinem Arbeitsumfeld.

Der Sommer brachte eine kurze Verschnaufpause. Ich fuhr in mein Heimatland und tankte neue Energie und dringend benötige Vertrautheit. Ja, auch ich gehörte zu den hochansteckenden Reiserückkehrern. Ich konnte nicht anders.

Zusammengefasst? Es war ein lehrreiches Jahr. Neben allen neuen technischen Kompetenzen, Plattformen, Softwaresystemen und Improvisationskünsten lernte ich vor allem, dass wir uns durch die Corona-Krise wieder im Jahr 1950 befinden, dass die unsichtbaren Dienstleistungen von Frauen tatsächlich ungesehen bleiben. Dass die Welt vermutlich zusammenbrechen würde, wenn es diese im Hintergrund nicht gäbe. Aber ich lernte auch, dass scheinbar aussichtslose Situationen einen Ausweg haben, dass auch der dunkelste Lockdown sein Ende findet und es schlussendlich nach dem Lockdown eigentlich auch doch nur wieder vor dem Lockdown ist.

Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Steiermark.